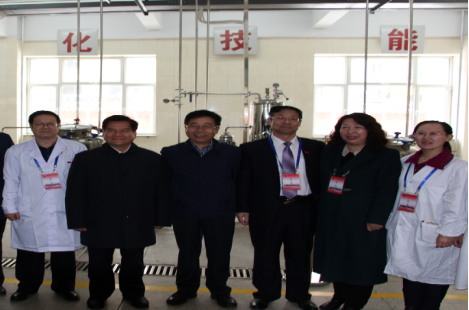

2017年3月国家教育部陈宝生部长、内蒙古自治区党委李纪恒书记、自治区党委常委呼和浩特市委书记云光中等领导来呼和浩特职业学院校内实训基地紫色马铃薯花青素提取生产车间进行视察,对紫色马铃薯花青素提取工艺研究以及专利技术推广应用寄予希望,并勉励团队成员要再接再厉,取得更好成绩。

教育部陈宝生部长等领导来我实训基地视察

一、实训基地建设背景

1、优秀的教学团队

生物技术应用研究团队是一支由15名中国共产党员组成的工作在教学一线的专业教师队伍。团队成员博士7人,硕士8人;其中教授2人,副教授9人,讲师4人(具有双师素质型教师11人)。承担呼和浩特职业学院药品生物家技术专业及专业群的专业基础课、专业课以及实习实训课等30多门课程的教学任务。

团队成员始终坚持教学与科研互动、以教学和人才培养为中心积极进行科学研究,采取多种途径和方式使研究成果应用于教学和人才培养。近年来,指导学生参加创新创业大赛项目4项获奖,指导学生参加“挑战杯”全区大学生课外学术科技作品竞赛12项获奖;7位教师被呼和浩特职业学院评为优秀指导教师。同时由团队主要成员组成的《生物技术创新科研团队》成为呼和浩特职业学院科研团队。

五年来,团队成员参与国家自然科学基金项目1项,主持内蒙古自然科学基金项目5项,内蒙古教育厅项目4项,呼和浩特科技局重大项目和一般项目各1项,科研经费总额271万元人民币。先后发表包括SCI收录和国内核心期刊收录学术论文30余篇。

2、专业建设成果显著

通过团队成员的共同努力,2008年《(药品)生物技术及应用专业》成为内蒙古自治区级品牌专业,2010年《生物技术应用团队》成为内蒙古自治区级优秀教学团队。在此基础上,《(药品)生物技术及应用专业》2015年成为自治区高职重点建设专业和自治区高职示范建设专业。今年又被评为国家级优质院校重点建设专业,累计投资达1000万元。

3、紫色马铃薯花青素提取产学研校内实训基地建设背景

2011年,生物化学工程学院与呼和浩特市禾源生物技术有限责任公司共同申报科研项目《紫薯花青素提取工艺技术研究与产业化开发》获呼和浩特市重大科研项目支持,科研经费合计200万元。

项目经过5年的研究探索,建成的紫色马铃薯花青素提取工艺及中试生产线,可以年处理鲜薯200吨,提取花青素为10公斤。目前市场花青素价格为95%产品每公斤19.0万元。在生产花青素过程中,分离提取马铃薯淀粉,按10%出粉率计算,出产淀粉20吨,淀粉市场价格按1.0万元/吨计。

项目完成后于2016年申报并获得的国家发明专利一项,对生产工艺进行产业化开发,向社会进行技术转让或联合生产。利用生物技术方法引进花青素含量高的品种紫色马铃薯;建立紫色马铃薯种薯繁育基地,通过示范推广种植彩色马铃薯。通过《紫薯花青素提取工艺技术研究与产业化开发》项目的进行,可有效延长马铃薯生产产业链,增加农产品附加值,进一步增加农民的收入,而且对马铃薯持续稳定发展有重要的意义。

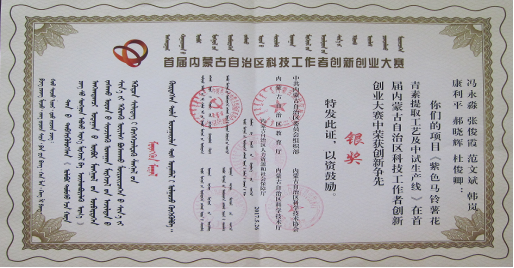

紫色马铃薯花青素提取专利证书通过课题研究将科研、教学、生产相结合,集中科研人员、集中资金设备、集中技术力量,形成统一管理、分工协作、有机结合、取长补短、优势互补的科研联合体。并且科研项目的开展进一步充实了基地建设,实现实践教学与科研开发良性循环发展。2017年5月,形成的《紫色马铃薯花青素提取工艺及中试生产线》参加内蒙古首届科技工作者创新创业大赛并获银奖。

内蒙古首届科技工作者创新创业大赛并获银奖

教学团队获内蒙古首届科技工作者创新创业大赛并获银奖

二、以实训基地为依托成立呼和浩特马铃薯研究院

依托紫色马铃薯花青素提取产学研校内实训基地,在呼和浩特市政府的大力支持下,与呼和浩特薯多多农业技术公司(内蒙古民丰马铃薯研究院)合作成立呼和浩特马铃薯研究院,双方合作建立了马铃薯研究院有自主研发能力的现代化马铃薯技术研发平台,产学研基地为基础,密切联系生产实际需求,立足我区的马铃薯产业中的种薯繁育存在问题展开研究,开发适用技术,解决企业生产中的实际问题,同时加大技术创新,参与国家课题的研究,整合高校、公司的技术力量,建成高水平的马铃薯技术创新研发团队。为我区马铃薯产业科技提供支撑,为企业的可持续发展增添后劲,为高校提供教学实习场所及课题研发平台。

通过合作,现已建成拥有330多个品种,700余个株系的马铃薯种质资源库,研究中心每年对上百个资源品种进行循环脱毒,现已形成了茎尖脱毒、病害检测、种苗扩繁、规模化生产原原种的标准化体系。

药品生物技术专业群教师考察内蒙古民丰薯业实训基地

根据产学研合作目标及规划立足为企业服务的理念,大胆创新,以围绕马铃薯种薯及生产组成,建立了马铃薯育种、组培扩繁、脱毒检测、种植技术、病虫害防控等多方面开展研发工作。研究院自成立以来开展的工作及取得的科研成果如下:

1.马铃薯茎尖脱毒,品种资源的收集、评价、改良,利用;

2.马铃薯病害检测技术的开发与应用;病虫害防治技术的研究与推广;

3.开展马铃薯脱毒种薯繁育新技术、栽培营养新技术的研究

4.开展航天育种技术与转基因等新技术育种的研究;

5.建立马铃薯种质资源库。收集改良马铃薯品种189个、资源500份;

6.完成马铃薯病毒(PVY、PVS和PLRV)多重RT-PCR的基因检测技术;

7.国内首次完成了马铃薯病毒PLRV PVS中国分离株的全基因组结构解析;

8.国内首次获得了马铃薯抗卷叶病毒、抗晚疫病转基因品系15个;

9.完成气雾栽培生产马铃薯脱毒原原种的新型营养控制技术;

脱毒彩色马铃薯组织培养室一角

通过优良脱毒种薯的供应,使马铃薯种植户平均每亩纯收入增加200多元。通过“公司+大学+人才培训”、等产业利益联结模式,帮助附近地区农村人口解决就业,走上了致富之路。通过“学生岗位实习”,每年50多名大学生进行生产过程专业培训及就业指导。通过对种植户的技术培训、先进种薯、适用技术推广,推动了马铃薯产业的发展。通过爱心支助,累计为农村特困户、贫困地区无偿提供技术服务。

三、实训基地教学运行情况

花青素分离提纯生产实训基地,是呼和浩特职业学院校内实习实训教学基地,主要对药品生物技术专业、食品生物技术专业的学生进行生物成分分离、检测等项目的实操训练。呼和浩特马铃薯研究院主要针对药品生物技术专业、食品生物技术专业、园艺生物技术的学生进行马铃薯育种、组培扩繁的教学,每年可以对200人次的学生完成实操教学任务。

学生在实训基地进行实操训练

四、积极开展社会化服务

团队成员积极开展社会化服务,将专业知识与生产实际结合起来,为地区经济服务。学院在团队现有研究基础上,大力提倡校企合作、产教融合的发展理念,积极探索校企合作模式。团队成员积极开展新技术推广、新品种培育、农业技术人员培训和农村精准扶贫等工作。团队多名成员作为“内蒙古自治区边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员”服务于内蒙古呼和浩特市周遍乡村,为农民进行科学技术种田培训,开展农业技术服务。同时开展进社区,为社区居民开展相关技能培训与讲座;入军营,为驻地官兵进行“普及安全急救、食品安全知识”讲座。

对周边农民进行科学技术种田培训