《就业与创业指导》课程是我院依据国务院《大学生职业发展与就业指导课程教学要求》,响应国务院深化高等学校创新创业教育改革开设的一门公共基础必修课,开设于第三学期,共40学时,其中面授30学时,创业部分占其中15学时。

本课程是在完成自我内在探索的基础上,了解外部世界,建立科学职业观,就业观,创业观,提高就业能力,培养创业意识和创业精神,实现生涯规划和管理的综合性素质教育课程,是贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持创新引领创业、创业带动就业,主动适应经济发展新常态,促进高等教育与科技、经济、社会紧密结合,加快培养规模宏大、富有创新精神、勇于投身实践的创新创业人才队伍的必要保障。

一、整体教学设计

(一)教学内容

课程选用全国高职高专教育规划教材《大学生创新创业基础》及活页教材,以课程标准为依据,结合我院高职教学特点和实际情况,针对学生特点,对教材内容进行了重构,根据真实项目的不同,学生学情不同,建立不同商业模式和教学模式。

(二)学生学情分析

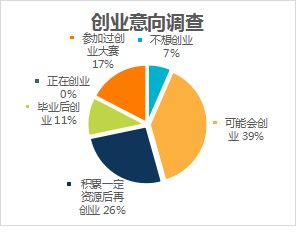

如对2019营销学生,先对学生进行调研发现该班学生已具备基本的市场调研分析能力及营销策划能力,其中木其尔同学在大一时已参加正大杯大学生创新创业实战营销大赛,具备较高的市场分析判断和营销能力。部分学生具备创业资金或农场等资源能力,且具有较强的创业意识,但缺乏项目运作的整体规划能力。分析学生特点思维活跃,发散性思维较强,喜欢开放、合作、创意展示的学习方式,具有一定的创新能力。表达能力较强,善于与人沟通,渴望平等交流,不畏惧权威。手机使用频率较高,对信息化技术的应用能力较好,具有较强的冒险精神。

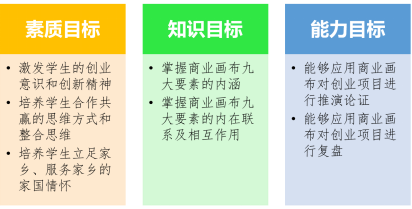

(三)教学目标

以课程标准为依据,结合人才培养方案要求,将整体教学目标制定为:

(四)教学策略

1、针对学情,开展混合式教学

利用现有的教学资源平台,线上实现资源共享,线下加强体验互动,线上完成教学跟踪,线下进行反思诊改,实现以学生为中心的教育目标。

2、寓教于乐,创造丰富课堂体验

采取辩论赛、情景剧、游戏、路演等多种教学方式,打造多感官、立体型的课堂,激发学生的参与热情,提升课堂学习成果转化率。

3、以赛促学,项目检验真知

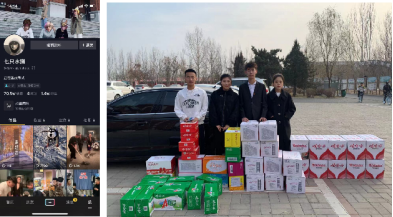

借助企业赞助的“我为家乡代言”、“娃哈哈”大学生营销策划大赛等赛事,将所学知识应用于实战推广,在为企业创收的同时,提升知识应用能力。

4、项目实践,助力家乡振兴

课堂项目实践以学生家乡产品为模型,设计商业模式画布,实现家乡产品的推广营销,助力家乡振兴。

二、教学实施成效

(一)实施过程

1.项目总体实施过程

在组建团队并优选创业项目后,通过任务的逐层实施,最终以商业模式画布的绘制完成对创业项目的商业推演,并以综合演练的形式展示汇报学习、创业成果。每个教学任务都设有阶段性成果,学生按照项目进程,在获取成果过程中,学习掌握创业各环节知识、技能和素养,增强“创新创业意识、建立企业家思维”的职业素养和培养“热爱家乡、建设家乡、振兴乡村”的职业精神。

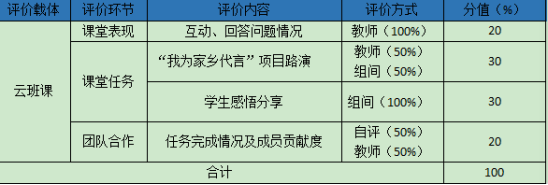

(二)教学评价

依据《人才培养综合素质考核细则》、课程标准,制定本项目评价方案。主要采用教师评价、企业导师评价、组间互评、线上评价等多元化评价方式,对学生知识技能、课堂表现和职业素养进行全程化、全方位评价。

(三)实施成效

1. 有效达成教学目标

项目创设与实际创业过程高度匹配,教学内容紧贴岗位需求,线上线下教学资源丰富,教学过程依据作业流程层层递进,充分发挥学生主体地位,激发学生学习兴趣,增强学生实践能力,任务完成度良好,有效达成教学目标。

2. 学生能力得到提升

通过完成真实、复杂、综合性强的任务,使学生逐步习得了知识、掌握了技能、提高了素养;通过平台资源自主学习,小组探究制定预案,小组合作完成实训任务等方式,培养了学生主动探究、团结合作的精神和实践能力;通过画布工具的应用,学生能够在双创比赛中设计商业模式,为自己的家乡代言,做营销,写方案,助力家乡产品的推广。

3.教书育人两手抓

将思政元素与课程内容巧妙融合,实现学中思,感中育,培养学生的创新意识、劳动意识、热爱祖国热爱家乡服务家乡意识等职业素养,多措并举提升了学生创业能力,学生综合素质得到发展。

三、特色与创新

(一)一种商业模式、两种应用

一张画布是指商业画布,两种评价一方面是借助商业画布评价学生的创业项目可行性,同时学生在创业后期也可以利用商业画布对自己的项目进行复盘,找到项目中存在的问题,完善商业模式,提高创业的成功率。另一方面,借助商业画布评价就业与创业指导课程的教学效果,比如画布中的“客户细分”指学生,“客户关系”指是否为订单班、扩招班(退伍军人、农村务工人员等)、普招班等,“渠道通路”指教法、学法、实习实训方法等,“价值主张”主要指人才培养方案中的人才培养目标,“关键业务”指授课或实训,“核心资源”包括学校、教师、企业、实训基地等,“重要伙伴”包括家长、合作企业、已毕业的学生、实训基地、教学设备厂商等,而“成本结构”就是教书育人所付出的成本,“收入来源”则是学生三维目标的达成。通过商业画布的推演,完成对学生学习效果的评价和教师教学效果的评估。

(二)课程思政,不忘育人

扎根本地实情、了解民情,通过大学生创新创业教育和实践来培养大学生创新意识和创新精神、创业思维和创业能力,形成良好的道德品质和高尚的道德行为,把思政内容融入课程体系中。使得“思政”与“就业与创业课程”的关系,变成“如春在花、如盐化水”,在润物细无声中把学生的个人价值融入实现中华民族伟大复兴的中国梦过程,实现个人价值和社会价值的高度统一。

(三)以赛促学,激发创意

鼓励学生积极参加各种创新创业比赛,如“挑战杯”大学生课外学术科技作品大赛、“互联网+”大学生创新创业大赛以及“创青春”、“中国创翼”等面向全国的创新创业比赛,和各类企业主办的营销赛事,丰富学生的实战经验,开阔学生的视野。通过比赛,学生学习到创新创业的相关政策、制度,提升了学生的职业技能、职业素养,还提升了学生的交流表达能力,与人合作能力,改革创新能力,使得学生的综合素质与综合能力得到了全面的提升。

营销专业赛事较多,学生们已逐渐形成参赛悟学的传统,从历年学生取得的成绩来看,以赛促学也更好的实现了专业培养的目标。

(四)心系家乡,助力振兴

以“我为家乡代言”的主题活动为主线,坚持理论联系实际、边学边用的原则。教师在指导学生分析创业真实案例后,学生以个人实际及家乡的产品为主,让学生当一回“小老板”,让每个学生做真实产品创业推广。以灵活多变的教学模式,促进学生积极思考,训练学生的专业能力、独立能力和社会能力。能让家乡的产品和美景走出家乡,走到全国,吸引更多的投资者投入到家乡的建设,使家乡的景色变得更美、农民富起来,形成人才、土地、资源的良性循环、促进乡村振兴。

(五)农场实践,“劳”有所得

建立学生农场,在学生劳动的同时把创业教育融到了课程中来,通过在农场实践基地助销活动,让学生的创业方案落地,在劳动教育中验证项目可行性。针对当代大学生特点从劳动品德涵养、劳动情怀培育、专业技能习得、创新创业激励、职业素养提升、劳动权益保护等多个维度出发,全面系统的介绍了劳动学科领域基本知识、引导大学生树立,创新意识、创业思维和道德行为及品质的统一,我们在评价时将社会责任”、“公益性”、“道德观”、“诚信”、“艰苦奋斗”等道德元素加入到整体的评价体系中。在创业实践中实现大学生应有的价值追求,这个价值追求应当以社会主义核心价值观为引领和指导。

(六)专利申报,“智”慧大家

积极鼓励大家在学生,生活中有一双发现的眼睛,如有一些不方便的事情,能否用自己的专业知识能解决问题,并根据解决的过程来申报专利,通过专利在保障自己的知识产权并给自己带来利润。

四、反思与诊改

(一)思政育人、劳动教育得到体现

一手教书,一手育人,学生在课程中不仅仅学会的是商业画布工具的方法,通过毕业生回乡创业故事的引领,榜样作用已在部分同学心中落地生根,在“互联网+”大学生创新创业大赛的筹备过程中,学生已组建两支团队积极投入备赛,并将课堂小组项目精心打磨,备赛的同时也在为自家农场的发展寻找出路。课程期间,王宇同学家中土豆滞销,在小组团队和老师的帮助下成功将滞销土豆销出去,真正助力了家乡发展。

(二)以学生为中心就是以人为本

所谓教学相长,教与学从来都不是孤立的,在教学实施过程中我们意识到,以学生为中心本质上就是以人为本。学生关注什么,学生需要什么,学生的成长规律是什么,学生的职业愿景是什么,是我们应该优先去思考和关注的。学情不在教案里,在学生的经历与生活中;教法不在经验里,在学生的感受中;学法不在形式里,在学生的收获中。培养什么人、怎样培养人、为谁培养人不是口号,而是每一个教育工作者都应该时刻铭记和践行的育人标准。