廉者仁心——北京廉政历史文化展览

[来源]中国共产党新闻网

前 言

廉政文化是中国历代的政治家、思想家和社会大众在长期历史发展过程中创造、实践并形成的关于廉政思想、廉政制度建设、道德规范意识、社会评价、以及对廉政人物的颂扬与传播等方面的总和。

2013年,我们的首都北京迎来了建都860周年,在其金元明清的古代都城史中,北京作为中国的政治、文化中心,形成了将儒学、官德和中央集权统治相结合的独特廉政文化,对当时全国范围内的廉政文化具有示范作用与重大影响。在此期间,北京发生了许多重要的廉政事迹,涌现出了许多杰出的廉政人物,因而形成了深厚的廉政文化积淀,其优秀部分突出表现为以下三方面特点,即:教化潜移默化,教化重于说教;制度完善,利于执行;言路通达,秉公直言。以上这些,对今天的我们,依然有着一定的借鉴意义。

第一单元:廉洁教化

第一节:廉的起源

中国自古重视道德教化,廉政思想以及廉政制度就受到思想家们以及历代统治者们的重视。儒家思想以“仁”为核心,“仁”,即“人”,廉政思想反映了统治者执政的需要与人民安定生活的迫切需求,是儒家学说的重要组成。春秋战国时期,百家争鸣,对廉都有阐释论证,其中,儒家将儒家仁政思想与廉政有机结合,成为此后统治者倡导的官员修养。

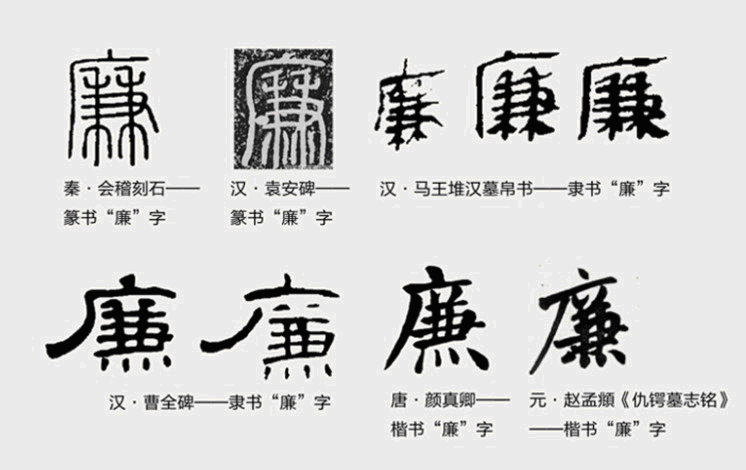

1、文字渊源

“廉,仄也。引申之为淸也,俭也,严利也。”——清·段玉裁《说文解字注》。“廉”字本意厅堂的侧边,后引申为清正、节俭、严于律己。

2、思想流变

春秋战国时期礼崩乐坏,孔子主张恢复周礼,并将这个大任建立在个人道德基础之上,这就是“仁”。孟子从两方面发展了“仁”,即“性善论”和“仁政”。儒家思想的这种“仁”最终成为官员廉政的思想基础。而这一时期其他思想家也纷纷从不同方面阐释论证“廉政”。

孔子

孔子(公元前551年—公元前479年),名丘,字仲尼,鲁国人,春秋末期思想家和教育家,儒家学派创始人。曾修《诗》、《书》,订《礼》、《乐》,序《周易》,作《春秋》。《论语》共二十篇,集中体现了孔子为官从政的思想,这些思想在以后的历史发展中,逐步演变为“节行”与“清廉”两个对官德有重要意义的观念。

“富与贵,是人之所欲也。不以其道得之,不居也。”——《论语·里仁》

“君子惠而不费,劳而不怨,欲而不贪,泰而不骄,威而不猛。”——《论语·尧曰》

孔子

孔子讲学图

孔子从三十岁开始授徒讲学,直到晚年,从未停止过。教学的目的是为了复兴周礼,培养德行,陶冶性情,以便成为君子,担负起济世的重任。同时,孔子也将廉政的思想教化给弟子。孔子弟子三千,贤者七十二,这些人同样继承了孔子的廉政思想。

颜渊

颜回(公元前521年—公元前481年),字子渊,亦称颜渊。春秋末鲁国都城人(今山东宁阳鹤山人)。孔子最得意的弟子,极富学问,在孔门诸弟子中,孔子对他称赞最多,不仅赞其“好学”,而且还以“仁人”相誉。汉高帝用颜回配享孔子、祀以太牢,后来将此举定为制度,历代统冶者均尊奉颜子。

“官之无倦,行之以忠。”——《论语·颜渊第十二》

颜回

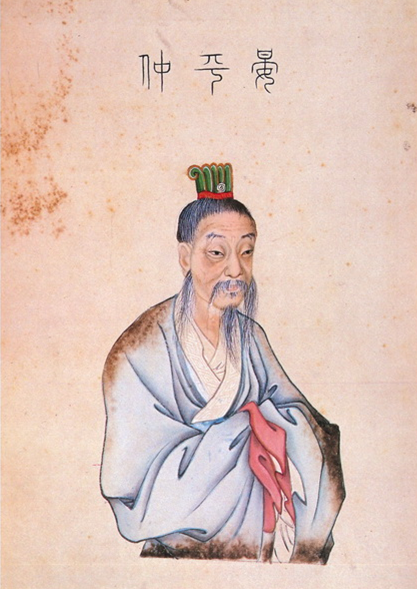

子路

仲由(公元前542年—公元前480年),字子路,又字季路,春秋末鲁国人。孔子的得意门生,以政事见称。子路入仕为官,曾任卫国蒲邑大夫、季氏家宰。他将孔子儒家思想付诸于为官从政的实践中,为官清正廉明,是学而优则仕的典范。

“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。”——《论语·子路》

子路

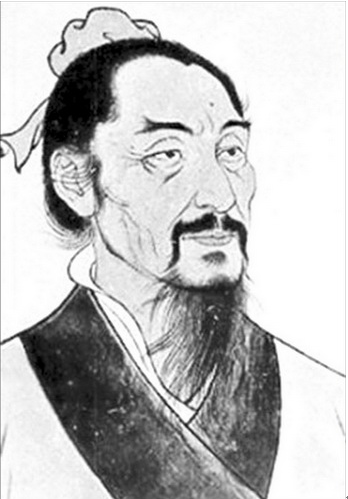

孟子

孟子(约公元前372年—公元前289年),名轲,字子舆,邹(今山东邹城东南)人。战国时期思想家、政治家、教育家,儒家思想的代表人物之一。代表作为《孟子》,其主要学说建立在“性善论”的基础上,由此阐发出“仁政”、“王道”、“爱民”等主张,其廉政思想主要体现在“义利之辩”上。

“可以取,可以无取,取伤廉;可以与,可以无与,与伤惠。”——《孟子·离娄下》

“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”——《孟子·滕文公下》

“无处而馈之,是货之也。焉有君子而可以货取乎?”——《孟子·公孙丑下》

孟子

晏子

晏婴(?—公元前500年),字仲,谥平,尊称晏子,春秋后期齐国重要政治家、思想家、外交家。其思想、言行、事迹主要记载于《晏子春秋》中。晏子明确提出廉政概念并躬行不怠,其廉政思想最突出的表现是重民与爱民,另外他还提出了应重视人才、强调统治者自身的廉洁是廉政建设的中心环节。

“廉者,政之本也;让者,德之主也。”——《晏子春秋·内篇杂上》

“故圣人伏匿隐处,不干长上,洁身守道,不与世陷乎邪,是以卑而不失义,瘁而不失廉。”——《晏子春秋·内篇问上》

“不苟合以隐衷,可谓不失志;不持利以伤廉,可谓不失行。”——《晏子春秋·内篇问下》

晏子

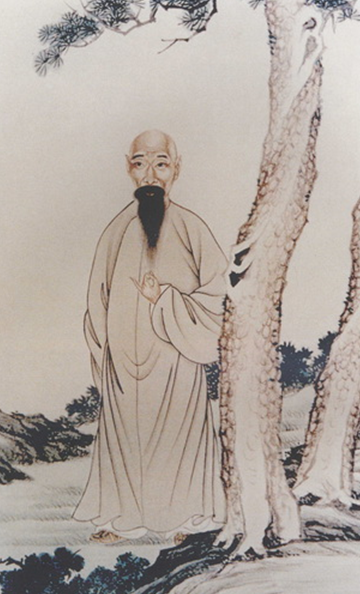

老子

老子(约公元前571年—公元前471年),又称老聃、李耳,春秋哲学家和思想家、道家学派创始人。著有《道德经》(又称《老子》)共八十一章。包含着道家对于道的探讨以及对于德的思考。老子将官德思想物化,以水德、江海之德等阐释为官从政要善利天下、处下处后、不与民争利、清静寡欲、谦卑能容、无私仁爱的思想。

“祸莫大于不知足,咎莫大于欲得。故知足不足,常足矣。”——《老子·第四十六章》

“是以圣人方而不割,廉而不害,直而不肆,光而不曜。”——《老子·第五十八章》

老子

墨子

墨子(约公元前468年—公元前376年),名翟,战国时期墨家学的派开创者。其弟子及后学记录、整理他的言论编成《墨子》七十一篇,现存五十三篇。墨子倡导的兼爱、利民、尚贤、节用等,是宝贵的官德修养思想。

“不党父兄,不偏富贵,不嬖颜色。贤者举而上之,富而贵之,以为官长;不肖者抑而废之,贫而贱之,以为徒。”——《墨子·尚贤》

“君子之道也,贫则见廉,富则见义,生则见爱,死则见哀。四行者,不可虚假,反之身者也。”——《墨子·修身》

墨子

庄子

庄子(公元前369年—公元前286年),名周,战国时期宋国人,著名哲学家、文学家,道家学派主要代表人物。强调顺应自然法则,不以人的欲望强求自然,要安时而处顺,提倡修养内在的德行,全生保身。他的思想对于当时社会上流行的追求名利的思想是一种有力的反击。

“人犯其难,我享其利,非廉也。”——《庄子·让王》

“夫大道不称 ,大辩不言,大仁不仁,大廉不谦,大勇不忮。道昭而不道,言辩而不及,仁常而不成,廉清而不信,勇忮而不成。”——《庄子·齐物论》

“不足故求之,争四处而不自以为贪;有余故辞之,弃天下而不自以为廉。廉贪之实,非以迫外也,反监之度。”——《庄子·盗跖》

庄子

荀子

荀子(约公元前313年—公元前238年),名况,字卿,战国法家代表人物之一。他认为人性本恶,因此从人性中不能产生自然的道德行为,必须通过后天的法治来进行约束,从而形成了以法为本位的官德思想,其最大贡献是将法律治理与道德治理结合起来。

“君子苟能无以利害义,则耻辱亦无由至矣。”——《荀子·法行》

“欲虽不可去,求可节也。”——《荀子·正名》

“君者,舟也;庶人者,水也;水则载舟,水则覆舟。”——《荀子·王制篇》

荀子

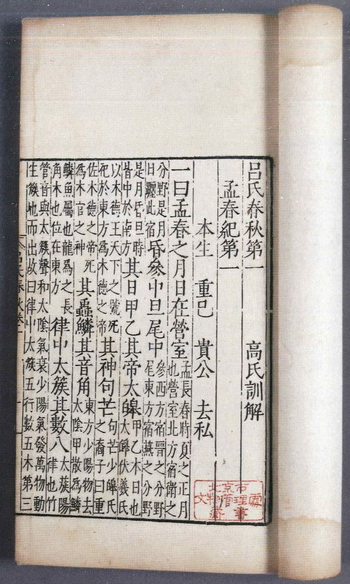

吕不韦

吕不韦(?-公元前235年),秦国丞相,政治家、思想家,卫国濮阳(今河南濮阳)人,组织门客编写了《吕氏春秋》,从“节欲”、“节俭”、“忠廉”等角度对廉政进行阐述。

“故临大利而不易其义,可谓廉矣,廉,故不以富贵而忘其辱。”——《吕氏春秋·忠廉》

“以私胜公,衰国之政也。”——《吕氏春秋》

《吕氏春秋》,明嘉靖年许宗鲁刻本。

韩非

韩非(约公元前280年—公元前233年),战国末期哲学家。他比较各国变法得失,对已有的法家思想加以吸收和改造,提出以法为主、法术势相结合的理论,最终成为法家思想的集大成者,其法治思想对后世廉政制度有重要影响。

“人有欲则计会乱,计会乱而有欲甚,有欲甚则邪心胜,邪心胜则事经绝,事经绝则祸难生。”——《韩非子·解老》

“我不以清廉方正奉法,乃以贪污之心枉法以取私利,是犹上高陵之颠,堕峻溪之下而求生,必不几矣。”——《韩非子·奸劫弑臣》

“官职可以重求,爵禄可以货得者,可亡也。”——《韩非子·亡征》

“官之富重也,乱功之所生也。”——《韩非子·八经》

韩非

3、制度初设

秦始皇

秦始皇(公元前259年—公元前210年),即“嬴政”,秦王朝的建立者。公元前221年,秦始皇歼灭六国,首次实现中央集权的统治,自称“始皇帝”,统一度量衡、货币和文字。修订秦律,作为全国统一的法律颁行各地。在地方上推行郡县制。

秦始皇

秦王朝所推行的郡县制,是中国政治制度史上的一大进步,它改变了世袭制,取消了“食邑”、“食封”等制度,同时规定了每一个官吏俸禄,自丞相至下层官吏皆有定制,由“二千石”至“斗食”不等。这一制度的实施对官员的贪污、腐败现象有一定的遏制作用,是一项有效的廉政措施。

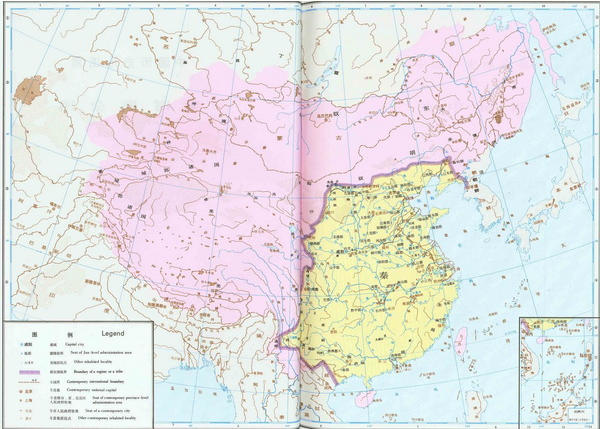

秦统一后郡县分布图

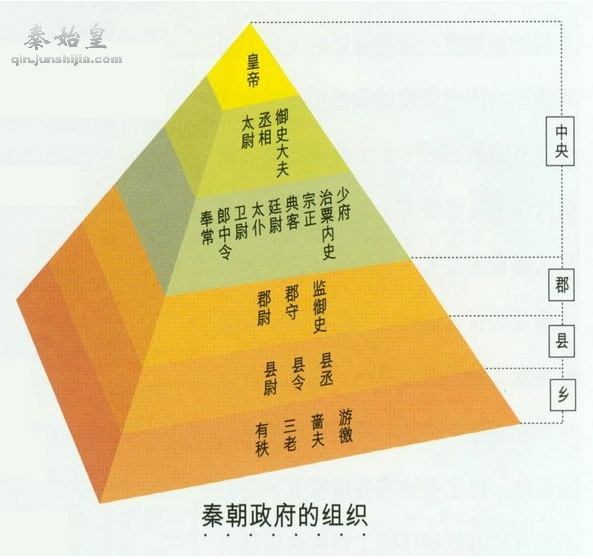

秦朝实行中央集权制,最高统治者是皇帝,皇帝以外,中央最重要的官职是三公,即丞相、太尉、御史大夫,分掌政、军和监察大权,互不统属。在“三公”之下,有所谓“九卿”。这一制度的建立有效地加强了中央集权,使官员的权力分化,相互独立,在一定程度上,对于官员相互勾结、欺上瞒下、贪污腐败行为有预防和抑制作用。秦代以后,御史始掌纠察职任。至汉代,御史制度初步建立,逐步演进成为一种较完善的纠察制度。

三公九卿组织结构图

“御史大夫位上卿,掌副丞相。有两丞,秩千石。一曰中垂,在殿中兰台,掌图籍秘书,外督部御史,内领侍御史十五人,受公卿奏事,举劾案章。”——《汉书·百官公卿表》

第二节 清廉传世

“廉”是古代政治思想的重要组成部分,是古代官员应具备的最基本的品德与素质。家庭、宗族是孕育儒家道德的沃土。廉洁精神通过人们对儒家经典的学习以及家训、家书等方式得以培养、流传。无论是正史还是野史笔记,都对廉洁进行赞颂,使之不断教化后人。

1、教廉

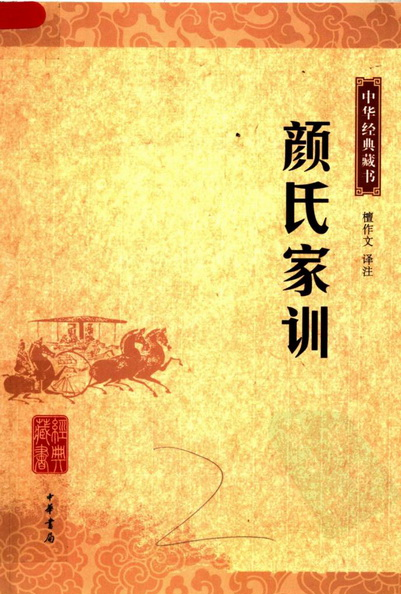

颜氏家训

《颜氏家训》是南北朝时北齐文学家颜之推结合自己的人生经历、处世哲学编写而成的家训。他鄙视和讽刺士族的腐化无能,倡导廉政思想。《颜氏家训》对颜氏家族后代影响深远。颜氏后人涌现出众多出类拔萃之才,如唐朝注解《汉书》的颜师古,著名书法家颜真卿,以身殉国的颜杲卿等,到了宋元两朝,颜氏族人也仍然入仕不断,可见《颜氏家训》效用彰著。

颜氏后人颜真卿

“国之用材,大较不过六事:一则朝廷之臣,取其鉴达治体,经纶博雅;二则文史之臣,取其著述宪章,不忘前古;三则军旅之臣,取其断决有谋,强干习事;四则藩屏之臣,取其明练风俗,清白爱民;五则使命之臣,取其识变从宜,不辱君命;六则兴造之臣,取其程功节费,开略有术:此则皆勤学守行者所能办也。人性有长短,岂责具美于六涂哉?但当皆晓指趣,能守一职,便无愧耳。”

——《颜氏家训·涉务篇》

“《礼》云:‘欲不可纵,志不可满。’宇宙可臻其极,情性不知其穷,唯在少欲知止,为立涯限尔。先祖靖侯戒子侄曰:‘汝家书生门户,世无富贵,自今仕宦不可过二千石,婚姻勿贪势家。’吾终身服膺,以为名言也。”

——《颜氏家训·止足篇》

教子清廉图

崔元暐(wěi),本名晔,博陵安平人,唐朝丞相。崔元暐的母亲卢氏,有贤操,常常告诫儿子说:“子始仕官,有言其贫寒不自存,此善也。若赀[zī]货盈衍,恶也。吾尝以为确论。比见亲表仕者,务多财以奉亲,而亲不究所从来。必出于禄廪则善,如其不然,何异盗乎?若今为吏,不能忠清,无以载天覆地,宜识吾意。”意思是要儿子不要贪财,当官而清贫,是好消息;如果身着丝裘、骏马高骑,则是坏消息。并教谕儿子说:做官而贪财,损人而利己,与强盗没什么两样!

崔元暐谨遵母教,为政近四十年,忠于职守。他将薪俸周济贫孤的族人,并对他们的子弟抚养教励。后虽官至丞相,但从不利用职权,使自己的子弟进入朝廷,以清廉俭朴,知名于世。

包孝肃公家训

包拯(公元999年 —公元1062年),北宋庐州(今属安徽合肥)人,字希仁,天圣进士。仁宗时任监察御史,建议选将练兵,以御契丹。后任天章阁待制、龙图阁直学士,官至枢密副使。他为官刚正,断讼明敏,执法严峻,权臣贵戚为之敛手,任知开封府时,有“关节不到,有阎罗包老”之语。为古代清官的典型。

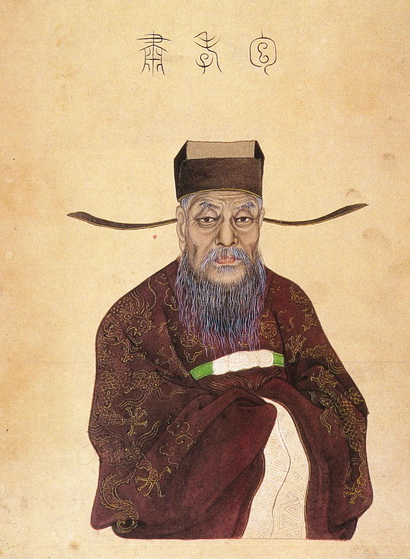

包拯

包孝肃公家训:“后世子孙仕宦,有犯赃滥者,不得放归本家;亡殁之后,不得葬于大茔之中。不从吾志,非吾子孙。”包拯在家训中昭告后世,望历代子孙均能清廉为官,正直为民。后世子孙遵从家训,入仕则为官清正,如包绶、包永年等。

箴言原是明孝宗弘治年间,为了整顿吏治,提倡廉政,流传的做官格言,故曰“官箴”。在清朝时,颜氏家族声名显赫,颜希深、颜检、颜伯焘祖孙三代均为清朝重臣,且为官清廉。颜希深在山东泰安府任职时,看到“三十六字官箴”后,对其内容非常推崇,将其定为家训。

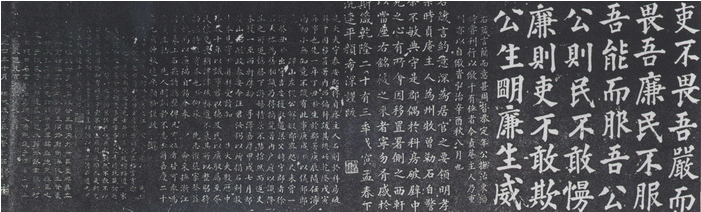

吏治箴言碑拓片

吏治箴言碑拓片,道光四年(1824年)十月刻,碑身有颜希深祖孙三代跋语。碑文与道光帝“未有不可教诲之民,所忧者多半不能教诲之官”的言语不谋而合,反映了百姓对吏治清明的渴望。

西安碑林

西安碑林收藏有一块完整无缺的“官箴”刻石,系清道光四年(1824年)张聪贤受颜伯焘之托,摹颜检(颜伯焘之父)官箴拓本刻制而成。

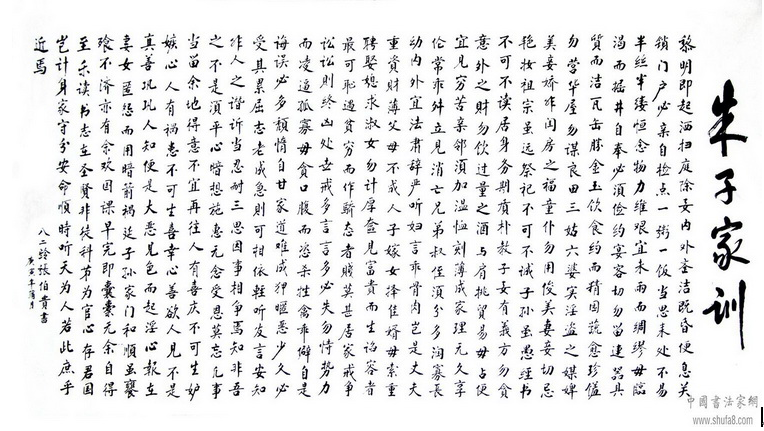

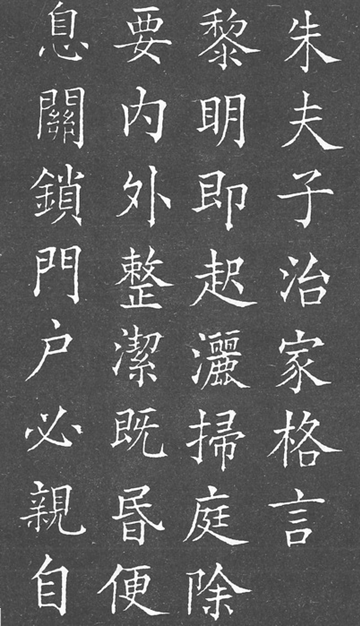

朱子家训

朱柏庐(公元1617年—公元1688年),名用纯,字致一,自号柏庐,清江南昆山(今江苏)人。明生员,清初居乡教授学生,专治程朱理学,提倡知行并进。康熙时坚辞不应博学宏词科。其《治家格言》,世称《朱子家训》。

《朱子家训》(又名《朱子治家格言》、《朱柏庐治家格言》)

《朱子家训》,朱柏庐撰,全文仅522字,精辟地阐明了修身治家之道,是一篇家教名著,流传甚广,清至民国年间一度成为童蒙必读课本之一。

朱子治家格言

林则徐(公元1785年—公元1850年),字元抚,晚号俟村老人,福建侯官(今福州)人。近代爱国主义者,民族英雄。1838年任湖广总督。次年任钦差大臣赴广州禁烟,在虎门销毁。1840年任两广总督,不久受投降派诬陷,被革职流放新疆。1850年再度任钦差大臣,赴广西督理军务,病死途中。著作编为《林则徐集》。

《朱子治家格言》,林则徐书

曾国藩家书

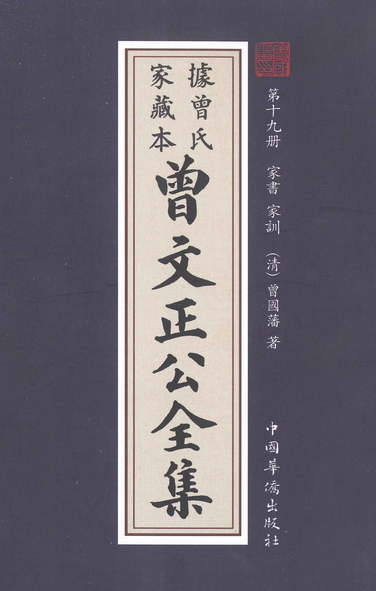

曾国藩(公元1811年—公元1872年)初名子城,字伯涵,号涤生,谥文正。清末洋务派和湘军首领。湖南湘乡白杨坪(今属双峰)人。曾任内阁学士兼礼部侍郎等职。有《曾文正公全集》存世。

曾国藩

《曾文正公全集》

“决不肯以做官发财,决不肯留银钱与后人。若禄入较丰,除堂上甘旨之外,尽可以周济亲戚族党之穷者,此我之素志也。”——《曾文正公全集》

曾国藩不仅自身廉洁奉公,还将这些思想传达给他的亲友,在其家书中得窥一斑:

“余以名位太隆,常恐祖宗留诒之福自我一人享尽,故将劳、谦、廉三字时时自惕,亦愿两贤弟之用以自惕,且即以自概耳。”

——《曾国藩家书·致九弟季弟·做人须清廉谨慎勤劳》

“余往年撰联赠弟,有俭以养廉,直而能忍二语。弟之直,人人知之,其能忍,则为阿兄所独知。弟之廉,人人料之,其不俭,则阿兄所不及料也。以后望弟于俭字加一番工夫,用一番苦心,不特家常用度宜俭,即修造平费,周济人情,亦有一俭字意思。”

——《曾国藩家书·致四弟·教弟必须爱惜物力》

2、喻廉

莲花

托物言志是士大夫常用的文学手法。莲花高洁的品性为人们所赞颂。“莲”与“廉”同音,而莲的“出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植”的高贵品格又使其与“廉”同义。有洁身自爱、不与世俗同流合污和对追名逐利的世态的鄙视和厌恶的寓意。

清光绪,荷塘纹绣墩

周敦颐,字茂叔,号濂溪,谥号元公,北宋理学家。他为官清廉勤勉。《爱莲说》一文是他在虔州道(今江西赣州)判署内写作的。以莲自喻,体现了周敦颐的廉政思想,即既不消极避世,也绝不同流合污,永远保持清白的操守和正直的品德。文章中蕴含的廉政思想受到统治者和清正官员的青睐,一直被后世传诵。

周敦颐

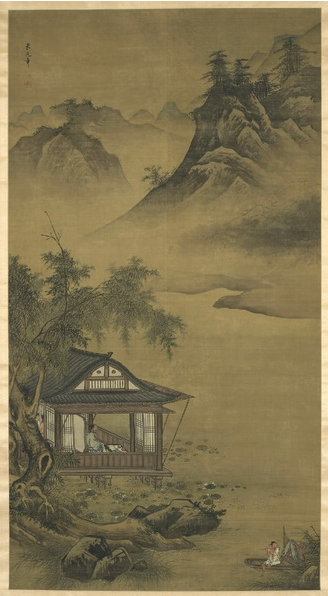

《周敦颐赏莲图》(局部)

郑板桥(公元1693年—公元1765年),原名郑燮,字克柔,号理庵,又号板桥,人称板桥先生。江苏兴化人。清代官吏、书画家、文学家。诗书画被誉为三绝,“扬州八怪”之一。

郑板桥是乾隆元年进士。历官河南范县、山东潍县知县,郑板桥作官意在泽加于民,因而他为官时,体恤民情并从法令上、措施上维护他们的利益,板桥为官期间勤政廉政,无留积,亦无冤民,深得百姓拥戴。

郑板桥《墨竹》

3、颂廉

廉洁是古代官员必备的品德素质,是儒家思想与政治统治相结合的产物。官员廉政既是统治者维护政权稳定、政治清明的需要,同时也是百姓的热切需求,因而,无论是正史还是野史笔记都有对于廉洁的倡导与赞颂。北京作为金元明清时期的都城,其舆论导向更具代表性。许多廉政之声都从这里辐射全国。

《金史》中关于官吏廉洁的赞颂:

“(高汝砺)为人慎密廉洁,能结人主知。”

“蒲查性廉洁忠直,临事能断,凡被任使,无不称云。”

“安礼长于吏事,廉谨自将,从帅府再伐宋,宝货人口一无所取。贵为执政,奴婢止数人,皆有契券,时议贤之。”

《吏学指南》

《吏学指南》(又名《习吏幼学指南》),是元朝大德五年(公元1301年)刊行的一部吏员手册。作者徐元瑞。元平江(今江苏苏州)人,生卒年及生平事迹不详。这部旨在启蒙的《习吏幼学指南》,“摘当今吏用之字,及古法之名,首冠以历代吏师,终继于恕,刻轨范,类成一书”。

吏员三尚:“一曰尚廉,谓甘心淡薄,绝意纷华,不纳苞苴(jū),不受贿赂,门无请谒,身远嫌疑,饮食宴会稍以非义,皆谢却之。二曰尚勤,谓早入晏出,奉公忘私,虽休勿休,恪谨匪懈,呈押文字,发遣公事,务为敏速,耻犯稽迟,躬操笔砚,不仰小胥,手阅簿书,不辞劳役。三曰尚能,谓练习格例,晓畅行移,是非曲直,先以意决,然后取裁,凡所处画,悉令合宜,文义略通,字无不识,写染端正,算术精明,举止安详,语言辩利,无过可寻,有委可办。”

三言二拍

冯梦龙(公元1574年—公元1646年),字犹龙,别号龙子犹、墨憨斋主人、顾曲散人等,长洲(今江苏苏州)人。明代文学家、戏曲家。曾做过知县等官。编有短篇小说集《喻世明言》、《警世通言》、《醒世恒言》,世称“三言”。作品中有对友谊、爱情的歌颂和对背信弃义、负心行为的斥责;也有对封建官僚丑恶的谴责和对正直官吏德行的赞扬。《滕大尹鬼断家私》中就成功地塑造了一位清廉奉公的清官形象。

《初刻拍案惊奇》绣像本插图,其中故事《乌将军一饭必酬,陈大郎三人重会》开篇借故事人物之口,表达了对统治阶级贪腐现象的严厉批判。

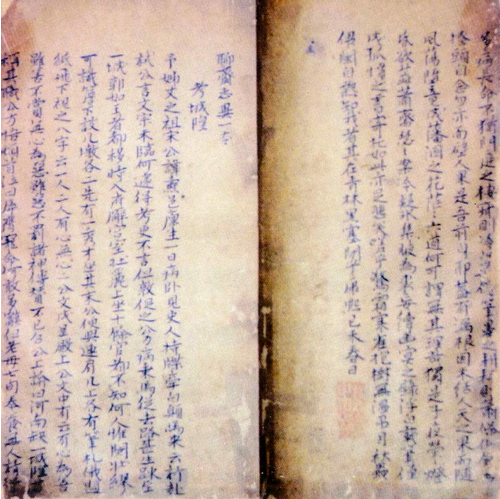

《聊斋志异》

蒲松龄(公元1640年—公元1715年),字留仙,一字剑臣,别号柳泉居士,淄川(今山东淄博)人。清代文学家。蒲松龄一生科举不利,七十二岁始为贡生。除一度到宝应、高邮做幕宾外,长年在家乡教书。作有短篇小说集《聊斋志异》及通俗俚曲十四种等。存世有《蒲松龄集》。

《蒲松龄像》轴,清朱湘麟绘,山东淄博蒲松龄故居藏,图为蒲松龄74岁时的画像。

蒲松龄在《聊斋志异》中写了不少揭露和抨击贪官污吏的作品,同时也写了一些表彰和歌颂清官廉吏的作品。而这些清官,多系折狱故事的主角,他们审案精明,执法公正,使受冤屈的好人得到昭雪,干坏事的恶人受到应得的惩罚,如《诗漱》中的周元亮,《于中垂》中的于中垂,《折狱》中的费祎祉(yīzhǐ),《老龙船户》中的朱徽荫,《太原狱》中的孙柳下,《新郑讼》中的石宗玉等。

《聊斋志异》,清蒲松龄撰,手稿本,辽宁省图书馆藏。

第三节 政教倡廉

中国古代统治者注重廉洁教化,两汉时期,独尊儒术,廉政思想主要表现为“德治观”,此后历代廉政思想不断融合儒家、法家思想,重视刑法的作用,注重用人和纳谏。至宋元明清时期,廉政思想的内容涉及修身、立法、施政思想、为政方略等各个方面。廉政思想在中国思想史上占有重要地位。具有政治远见的君主、名臣、名儒等,积极倡导廉政理念,传承廉政文化。

1、明君论廉政

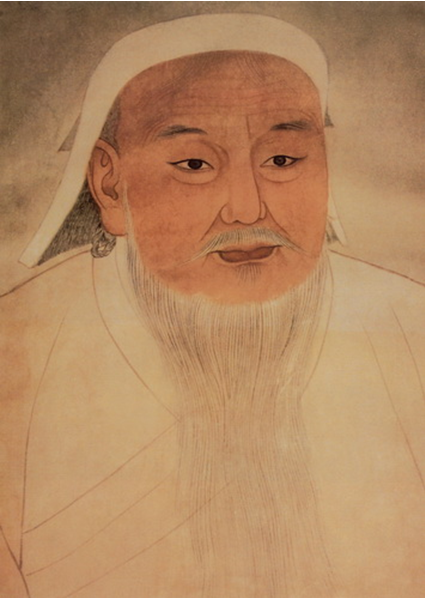

成吉思汗

成吉思汗(公元1162年一公元1227年),名铁木真。12世纪末13世纪初率蒙古本部统一草原诸部,被推为大汗,称成吉思汗,建立蒙古汗国。元朝建立后,被追尊为元太祖。

成吉思汗

成吉思汗是我国杰出的政治家、军事家。具有卓越的治国才能,主要表现在用人知人善任,善于听取谏言,量材使用等。他不分身份,只要有才能,有德行,守信用便能得到重用。同时制定《大扎撒》(蒙古语,意为法令法典),严明法纪,赏罚分明。这些措施的提出与实施采纳,在一定程度上巩固了蒙古的统治,对于官吏的选拔与管理也有一定的廉政意义。

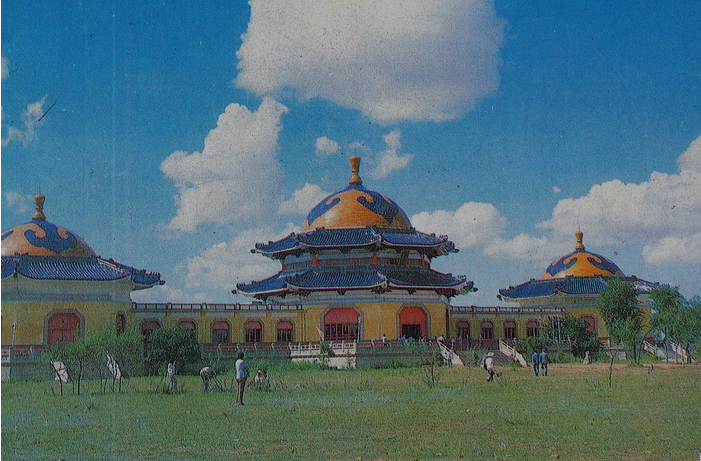

成吉思汗陵

朱元璋

朱元璋(公元1328年—公元1398年),明太祖,1368年建立明王朝,定都南京,年号洪武。他在位时期,制定了一系列的廉政措施,涉及执政、司法、行政监察等诸个方面。具体内容包括:第一,奖廉惩贪。朱元璋告诫臣子:“若守己廉而奉法公,犹人行坦途,从容自适,苟贪贿罹(lí)法,犹行荆棘中,寸步不可移,纵得出,体无完肤矣,可不戒哉!”第二,严格执法,运用重典。对官吏起到了警示和威慑作用。第三,以俭养廉,提倡节俭。第四,遏制官员舞弊,卖官鬻爵。其五,严禁后妃、藩王、宦官干政。

朱元璋

“元季君臣,耽于逸乐,循至沦亡,其失在纵驰,非宽也。”

——《明史纪事本末》卷一四

“古王者之兴,未尝不由于勤俭:其败亡,未尝不由于奢侈。前代得失可为明鉴,后世昏庸之主,纵欲败度,知警戒,卒濒于危亡,此深可慨叹。大抵处心清净则无欲,无欲则无奢侈之患。欲心一生,则奢侈淫佚,无所不至,不旋踵而败亡随之矣。” ——《明太祖实录》卷一五五

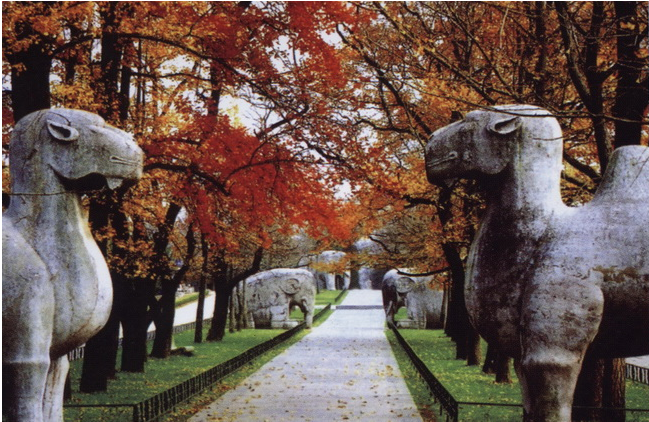

明孝陵神道石刻

“空印案”是朱元璋打击贪官污吏的重大举措之一。洪武时期,各布政使司计吏因离户部道远,为免往返奔走,便预持盖有官印的空白账册,以备审核不通过时随时填用。明太祖得知空印之事后下令严办。自户部尚书至各地守令主印者皆处死,副手以官员杖一百,充军边地。

“郭桓案”是洪武时期一桩特大贪污案件。洪武十八年(1385年),户部侍郎郭桓等人,通同各直省的官吏作弊,盗卖官粮。后被揭发,其涉案金额巨大,明太祖将六部左右侍郎以下皆处死,两案牵连人数过多,刑罚过于严重。

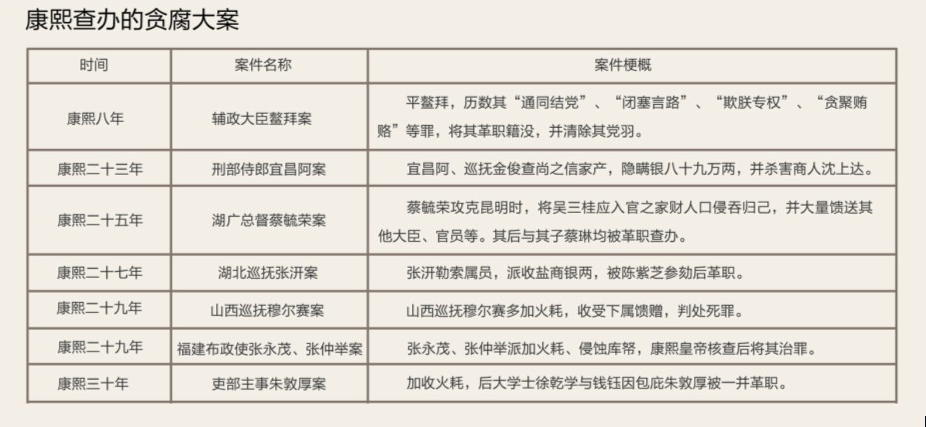

康熙

康熙(公元1654年—公元1722年) 即爱新觉罗·玄烨,顺治帝第三子,年号康熙。康熙皇帝认为“勤政之实为君之大本,怠荒实亡国之病源”,他勤政,严于律己,清心寡欲,禁奢节俭。并坚持“端本清源,源清流洁”的理念,为了保证大臣的廉洁,做了一系列努力,包括知人善任、优遇清官、惩治贪官、反对朋党等措施。

康熙

这一时期涌现了许多知名的清官廉吏:“清官第一”的于成龙,不畏权势的两江总督傅拉塔,刚正不阿的治河专家靳辅,有“豆腐汤”美号的汤斌,“廉洁守法纪”的赵良栋,“一介不取”的张鹏翮(hé),“止饮江南一杯水”的张伯行,廉声闻天下的御史郭诱,“实心供职”的彭鹏,“知恤民而不知爱身”的陈殡,敢于惩治“旗棍”的知州靳让,“誓不一钱自污”的知县陆在新等。

雍正

雍正(公元1678年—公元1735年),即爱新觉罗·胤禛,康熙皇帝第四子,庙号世宗,年号雍正。

雍正继位之初围绕肃贪颁布了11道谕旨,以法律和制度训谕各级文武官员。便查办了山西亏空和科场舞弊两大贪污案件:山西巡抚诺敏与下属官僚勾结,致使山西库银亏空四百多万两,后被“赐死”。恩科主考官张廷璐泄漏考题、收受贿赂,营私舞弊,后被“腰斩”。

雍正古装图

“操守清廉乃居官之大本。故凡居官者,必当端其操守以为根本,乃可以勉为良吏。” ——《清世宗实录》

“以循良为楷模,以贪墨为鉴戒。”——《清世宗实录》

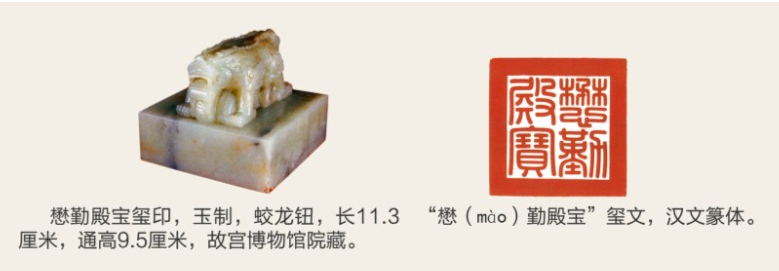

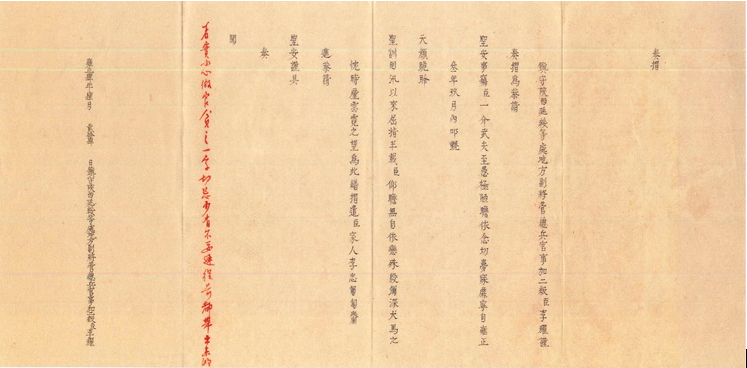

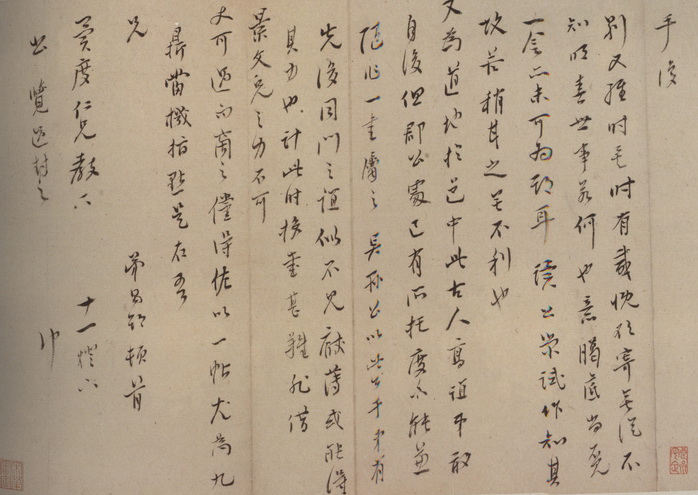

《请安折》,雍正四年(公元1726年)四月二十四日,延绥等处地方副将管总兵事李耀奏,台湾故宫博物院藏。

雍正对于亲信大臣或武将的操守要求十分严格,折中诫谕李耀曰:“着实小心做官,贪之一字切忌,少有不妥,连从前都带出来的。”

《奏报河南耗羡银两划补亏空盈余收贮司库折》,河南巡抚石文焯奏,雍正皇帝朱批,雍正二年(公元1724年)正月二十二日。

雍正皇帝为政务实,地方钱粮,整顿吏治,刻不容缓。他认为官员间瞻顾情面、仁慈心软、沽名钓誉比地方酷吏更为严重。

青花缠枝莲赏瓶,清代。雍正帝倡廉,常将瓷器上绘青花缠枝莲图案赐给清正廉明的官员以示嘉奖,青花缠枝莲的“青”喻“清”、“莲”喻“廉”。

2、名臣论廉政

张养浩

张养浩(公元1270年—公元1329年),字希孟,号云庄,历城(今山东济南)人。元代散曲家。曾任监察御史,因直言时政被罢官。后复出,官至礼部尚书,又辞官还乡,隐居多年。因陕西关中大灾,出任陕西行台中丞,不久积劳病卒。

张养浩

张养浩为官期间,清正廉洁,敢于犯颜直谏。拜监察御史之后,他绳纠贪邪,荐举廉正,弹劾不避权贵,举荐不疏仇怨。其编写的书籍《为政忠告》(又名《三事忠告》,包括《牧民忠告》、《风宪忠告》、《庙堂忠告》三部分)中的许多政治观念,是他廉政思想的集中体现。

“即受命以牧斯民矣,而不能守公廉之心,是不自爱也,宁不为世所诮耶?”——《牧民忠告》

“吏孰贪邪,官孰廉正;何事病众,何政利民;及豪横有无,风俗厚薄,既得其凡,他日详加综核,复验以事,其孰得而隐哉?”—— 《风宪忠告》

“廉以律身,忠以事上,正以处世,恭慎以率百僚。”——《庙堂忠告》

张居正

张居正(公元1525年—公元1582年),字叔大,湖广江陵(今湖北荆州)人。明代政治家。1567年入阁,后为首辅。万历初年,神宗年幼,前后主持国事十年,进行改革:清丈土地;推行“一条鞭法”,把各项税役合并为一,按田征银;裁汰冗员,减少支出;用名将戚继光等练兵,加强武备;用潘季驯浚治黄河,均有成效。病死后遭受政治清算,尽夺官阶,改革措施逐渐被废。

张居正

张居正出任内阁首辅时,正值明朝吏治腐败,民怨沸腾之际。张居正认为:“纪纲不肃,法度不行,上下多为姑息,百事悉以委徇。”于是颁布了“考成法”,用以核审百官,实施考成法的第一年,全国裁汰冗官冗吏占全国官吏的十分之二三。转年,张居正又创设“职官屏”制度,将中央和地方官员的姓名、官职等有关内容,写成卡片,张挂在文华殿的大屏风上,以便随时调整和奖惩。为了收揽人才,张居正还上疏建议取消皇亲国戚的世袭之权,提出“唯才是用”的选拔原则,官场上的不正之风得到缓解。

张居正故居

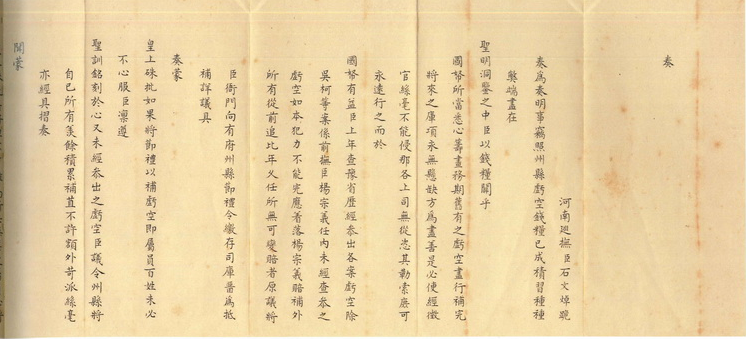

帝鉴图说

《帝鉴图说》由张居正编撰供明神宗阅读的教科书,全书分为上、下两篇,上篇“圣哲芳规”讲述了历代帝王的励精图治之举,下篇“狂愚覆辙”剖析了历代帝王的倒行逆施之祸。其指导思想为“视其善者,取以为师”;“视其恶者,用以为戒”,整部著作同时也是张居正廉政思想主张之体现。

沈炼

沈炼(公元1507年—公元1557年),字纯甫,号青霞,会稽(今浙江绍兴)人,明代官员。沈炼为人刚直,嫉恶如仇,每饮酒辄箕踞笑傲。以《早正奸臣误国以决征虏策》弹劾严嵩,被处以杖刑,谪发居庸关戍守。后又因詈(lì)骂严嵩父子而被诬害,两子同被害。天下士人推崇其德,将他的作品汇编成《青霞集》,该作品中表现了他的廉政思想:

“夫庸将熏染成风,其心术大坏,譬如牙胥之不可责,其廉洁倡家之不可导,以死节也。诚能一朝议成着为宪令,举明忠义之道,风于四方,示之以利害。道之以悃诚。”——《青霞集·卷十二》

沈炼像

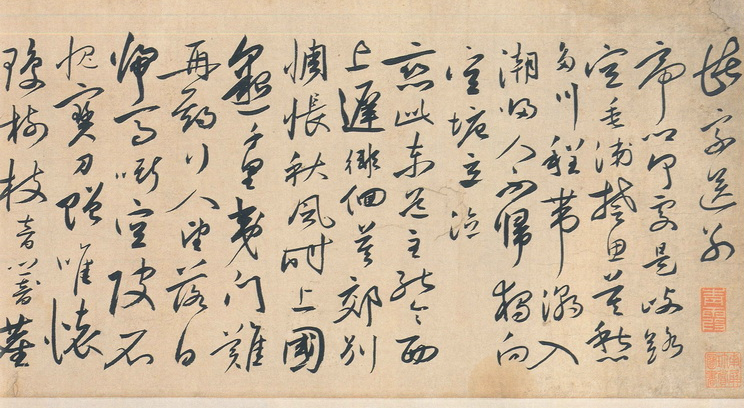

沈炼书法,《草书诸家送别诗卷》节选

杨继盛

杨继盛(公元1516年—公元1555年)字仲芳,号椒山,谥忠愍(mǐn)。直隶容城(今河北容城县)人。明代著名谏臣,留有《杨忠愍文集》。杨继盛在其奏疏《请诛贼臣疏》中揭发严嵩父子十大罪状,包括专擅朝政、贪赃枉法、结党营私等。严嵩假传谕旨,将杨继盛投入死囚牢,并最终迫害致死。

杨继盛

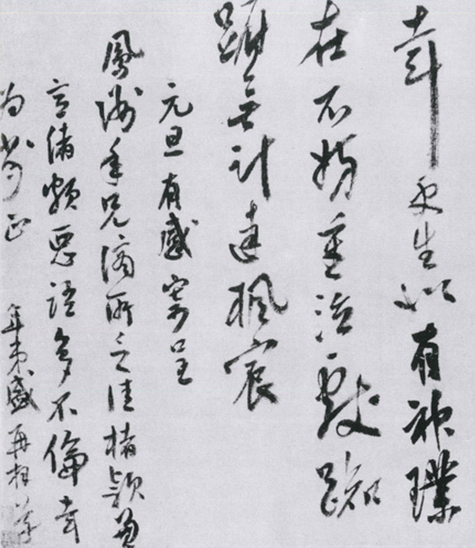

杨继盛书法,《谪所寄王世贞诗札》节选

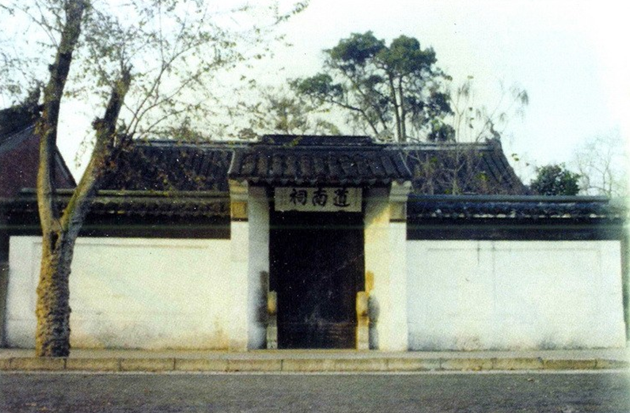

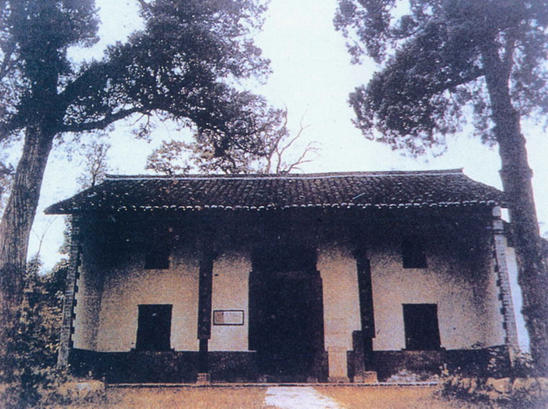

杨椒山祠,又名松筠庵,现位于北京市宣武区宣武门外达智桥12号、校场口三条2号。

椒山祠原为城隍庙,后为杨继盛住宅。清乾隆五十二年(公元1787年),建椒山祠,道光年间扩建南部大厅,由书法家何绍基题名“谏草堂”,杨椒山两次批评时政的草稿刻石均嵌于此。后增修“谏草亭”和南部庭院,成为清末士大夫集会议事的场所。1895年又成为康有为发起公车上书的集合地点。

东林党

东林党是明代晚期以江南士大夫为主形成的政治集团。1594年顾宪成革职还乡,与高攀龙、钱一本等在东林书院讲学,“讲习之余,往往讽议朝政,裁量人物”,抨击腐败的政治以及宦官专权,其言论被称为清议,在官僚士大夫之间产生了广泛的社会影响。

东林书院道南祠

东林书院牌楼

顾宪成

顾宪成(公元1550年—公元1612年),字叔时,江苏无锡人,明代思想家,东林党领袖。著有《顾端文遗书》等。顾宪成不媚权贵、廉洁自守、敢于犯上的性格颇受朝野内外正直之士的敬重。他因言罪获罪罢官,后支持重建兴复东林书院,并在此地讲学,宣传廉政思想。

顾宪成

高攀龙

高攀龙(公元1562年—公元1626年)初字云从,更字存之,别号景逸。南直隶无锡(今属江苏)人。明代文学家、政治家,东林八君子之一。高攀龙担任左都御史后,着手清除贪官污吏。后因弹劾宦官魏忠贤,被削籍为民。天启六年(公元1626年)因锦衣卫追捕东林党人,从容投水而死。崇祯初年得以昭雪。

“以孝悌为本,以忠信为主,以廉洁为先,以诚实为要,临事让人一步,自有余地;临财放宽一分,自有余味。”——高攀龙

高攀龙

杨涟

杨涟(公元1571年—公元1625年),字文孺,号大洪,明代晚期著名谏官、东林党人、政治家,万历三十五年(公元1607年)进士。初任常熟知县,举全国廉吏第一。天启五年(公元1625 年)任左副都御史,因弹动魏忠贤24大罪,被诬陷,惨死狱中;后平反昭雪,谥号“忠烈”;有《杨忠烈公文集》传世。

明杨涟等东林五君子手书册局部,上海博物馆藏。

陶澍

陶澍(公元1779年—公元1839年),字子霖,号云汀,湖南安化人。嘉庆七年(公元1802年)进士,任翰林院编修后升御史。陶澍为官讲究务实,皆能身体力行。初任京官,陶澍书联自警:“绕案风清,尘埃扫除吏牍;举头日近,光明洞照吾心。”陶澍一生廉洁爱民,深受百姓的爱戴,江南百姓其为“陶青天”。留有《靖节先生集》、《陶文毅公全集》等。

陶澍

3、名儒论廉政

朱熹

朱熹(公元1130年—公元1200年),字元晦,一字仲晦,号晦庵,别称紫阳。南宋哲学家、教育家。任秘阁修撰等职。朱熹是先秦以来儒家系统中最著名的代表人物之一,以朱熹儒家思想为代表的宋明理学,是先秦儒家思想新的发展。而宋明理学逐渐成为元代以后统治阶级的官方思想,朱熹尽毕生的精力,致力于儒家民本思想的传播与实践,他在岳麓书院题字“忠孝廉节”以警示教化后人。

朱熹

朱熹继承了儒家民本思想,认为政权稳定、国家长治久安的根本在于获取民心, “试观自古国家倾覆之由,何尝不起于盗贼,盗贼窃发之端,何尝不生于饥饿,赤眉、黄巾、葛荣、黄巢之徒,其已事可见也。”因此,他认为地方官员尤其要关心百姓疾苦。

王守仁

王守仁(公元1472年—公元1529年),幼名云,字伯安,号阳明,谥文成,人称王阳明。绍兴府余姚县(今浙江省余姚市)人。明代著名的思想家,官至南京兵部尚书、南京都察院左都御史。王守仁将孔子儒家思想发扬光大,主张“心即理、致良知、知行合一”。王守仁的思想在廉政方面体现在主张内在的道德良知是实践廉的根本动力,加强内心道德涵养的提升是维护廉政最为根本的思想之源,将廉政思想付诸于行动达到“知行合一”。

“清初三儒”的廉政主张体现在其代表作品中。他们对于明朝灭亡的教训进行了总结。同时在其著作中提出一些相关的廉政措施。如顾炎武的《日知录》,王夫之的《读通鉴论》、《宋论》,黄宗羲的《明夷待访录》。而其具体措施可以归纳为:清议、设相、置谏、养廉、惩上官(严惩高级官吏)等。

“朝廷赋禄百司,厚薄既有等级,要皆使各裕其资养,免其内顾,然后可望以尽心职业,责以廉耻节义。” ——《知行录》

顾炎武

顾炎武(公元1613年—公元1682年),字宁人,江苏昆山人。明清之际思想家。曾参加抗清起义,提出“天下兴亡,匹夫有责”。学问渊博,提倡“经世致用”的实际学问,反对空谈“心、理、性、命”。著作有《日知录》、《天下郡国利病书》等。

顾炎武

“唐《柳氏家法》:‘居官不奏祥瑞,不度僧道,不贷赃吏法。’此今日士大夫居官者之法也。宋包拯戒子孙:‘有犯赃者,不得归本家,死不得葬大茔。’此今日士大夫教子孙之法也。”——《日知录·除贪》

“自古以来边事之败,有不始于贪求者哉? 吾于辽东之事有感。”——《日知录》

王夫之

王夫之(公元1619年—公元1692年),人称船山先生,衡阳(今属湖南)人。明清之际思想家。明亡后,曾参与阻击清军南下的抗争。对经学、史学、文学、天文、历法、数学、地理学等都有研究。后人将其著作编成《船山遗书》。

王夫之

王夫之故居,位于湖南衡阳西曲兰石船山,王夫之晚年于此写下了包括《读通鉴论》、《宋论》在内的数百卷论著。

“群有司众矣,人望以廉,必不可得者也。中人可以自全,不肖有所惮而不敢,皆视上官而已。上官之虐取也,不即施于百姓,必假手下吏以为之渔猎,下吏因之以自雠(chóu)。”——《读通鉴论》

“贿赂之败国家,如鸩之必死,未有能生之者也。”——《读通鉴论》

“严下吏之贪,而不问上官,法益峻,贪益甚,政益乱。”——《读通鉴论》

黄宗羲

黄宗羲(公元1610年—公元1695年),人称梨洲先生,浙江余姚人。明清之际思想家、史学家。清兵南下,他坚持武装抗清,明亡后,隐居著述。对天文、算术、经学及史学都有研究。作《明夷待访录》,著《明儒学案》及《宋元学案》等。

黄宗羲

“不以一己之利为利,而使天下受其利,不以一己之害为害,而使天下释其害。此其人之勤劳必千万于天下之人。夫以千万倍之勤劳而己又不享其利,必非天下之人情所欲居也。故古之人君,量而不欲入者,许由、务光是也;入而又去之者,尧、舜是也;初不欲入而不得去者,禹是也。岂古之人有所异哉?好逸恶劳,亦犹夫人之情也。”——《明夷待访录》